Mulhouse, 17./18. Mai 2003, 15.00 Uhr

Der Mensch mag ein Gewohnheitstier sein, an Brevets gewöhnt er sich nicht so leicht. Nicht anders als bei den anderen Qualifikationen für P-B-P bin ich nervös, gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe den Streckenplan zuhause studiert, mich mit suchendem Zeigefinger in die Michelin-Karten vertieft und versucht, die Schwierigkeiten zu erahnen. Nur: alles in einem ausgeruhten, wohlversorgten Körper sperrt sich gegen die Vorstellung, wie es ist, ermüdet und ausgepresst zu sein wie eine Zitrone. Man muss es auf sich zukommen lassen.

Wieder fahren wir im trauten Zweierteam, Axel Wellpott und ich, mit dem Auto von Freiburg nach Mulhouse an den Start, diesmal früh genug, um die Ansprache von Jean-Maurice zu hören, der uns kurze Erklärungen zum Streckenverlauf gibt und uns abschließend eine gute Fahrt wünscht. Anwesend ist auch ein Herr von der Presse.

Kurze Panik vor der vor Nachtfahrten obligatorischen Beleuchtungskontrolle: mein Rücklicht brennt nicht. Ich wechsle in Windeseile die Batterien – nichts. Und plötzlich brennt es. Ein technisches Wunder. Jedenfalls sind wir einmal mehr die letzten, die die Kontrolle passieren und die schwer vorstellbare Strecke von 400 Kilometern in Angriff nehmen. Es ist fünfzehn Uhr, grauer Nachmittagshimmel, 18°C, Wettervorhersage: Regen.

Bald befinden wir uns inmitten von rund vierzig kurbelnden Startern, etwa soviel wie bei der letzten Qualifikation. Darunter die einen, die in möglichst kurzer Zeit ankommen wollen und mächtig in die Pedale treten, dann diejenigen, die möglichst lange im Windschatten dieser Kämpfer ausharren wollen, wie wir beide, weiter hinten die, die ganz einfach ankommen wollen. Unerwartet schnell geht die Landschaft in hügeliges Terrain über, das Feld zerfleddert, wer vernünftig ist, sucht sich eine Gruppe, die dem eigenen Tempo gerecht wird.

Wir schließen uns der ersten Gruppe an; wenn an den Steigungen mit einem Puls von 170 attackiert wird, lasse ich abreißen, um hinterher das Loch für mich und andere wieder zuzufahren. Wie eine Ziehharmonika fährt die vielleicht zwölf Mann starke Gruppe durch die Vorboten des französischen Jura: einmal kompakt, dann zum Zerreißen gespannt. Wir passieren Delle, bahnen uns unseren Weg durch eine Rennsportveranstaltung mit Massen von Menschen und aufgedonnerten Sportwagen; in St. Dizier-l’Éveque, fünf Kilometer später, wird uns diese Veranstaltung zum Verhängnis: die Straße ist wegen Autorennen gesperrt.

Ratlosigkeit unter den Mitstreitern, bis sich schließlich wieder jemand an die Spitze setzt, der die Alternative zu kennen scheint. In Dasle verlasse ich mich auf die Karte statt auf Gerüchte, und Axel und ich setzen uns von der Gruppe ab, fahren unsere eigene Strecke, die bergig ist, aber, da wir nun alleine fahren, uns erlaubt, das Hinterrad des Vordermanns aus den Augen zu lassen und den Blick auf die Landschaft zu richten. Es lohnt sich. Und die Versuchung, sich mit irgendjemanden messen zu wollen, fällt ab. Ich atme tief durch.

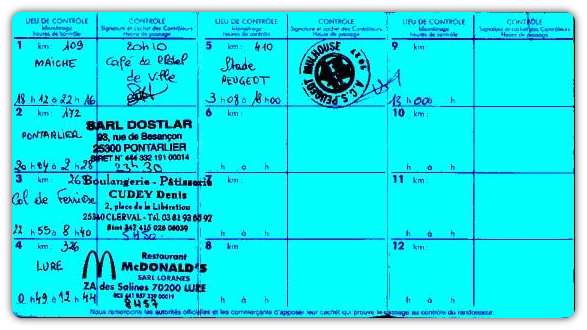

Der erste Pass nach 90 Kilometern, der Col de la douleur, 793 Meter hoch: eine Freude. Gefällige Steigungen, wohltuende Landschaften, Beine, die sich frisch anfühlen. Es ist auch die bange Erwartung der Nacht, die mich vorantreibt. Auf den leichtfüßigen Anstieg folgt die Abfahrt nach St. Hippolyte; der Dorfbrunnen bietet Gelegenheit, Wasser nachzufüllen vor den nächsten 12 Kilometern Anstieg nach Maîche. Hier treffen wir in einem Café auf einen Teil der Gruppe, die wir vor knapp zwei Stunden ziehen ließen und holen uns, bei Kilometer 108 nach dem Streckenplan, den ersten Eintrag in die Kontrollkarte, lassen die anderen bei ihrem Espresso zurück. Allein Vincent, ein drahtiger Vierzigjähriger mit etlichen Brevets in den Beinen, schließt sich uns an, und auf dem welligen Terrain des Jura wechseln wir uns in der Führung ab bis nach Fuans, wo offizieller Treffpunkt ist fürs Abendessen. Zwei, drei Räder stehen bereits davor, Vincent stellt seines dazu und verabschiedet sich von uns während wir den Halt nützen, um die Kleidung für die Nacht überzustreifen und die Lichter anzuknipsen. Wärme und letztes Licht des Tages schwinden rasch. Wir haben entschieden, uns an unsere Vorräte zu halten und fürs Erste weiterzufahren. Um 21.30 Uhr machen wir uns zu zweit auf in die Nacht – noch liegen zwei Drittel der Strecke vor uns.

Breite, zumeist viel befahrene Straßen führen uns nach Pontarlier, unterwegs begegnet uns eine andere Gruppe von Nachtfahrern, wir sehen nur ihre Lichter. Ich schicke ein freudiges Salut auf die andere Straßenseite, fühle mich beschwingt vom Gefühl, mit diesen Unbekannten ein großes Abenteuer zu teilen. Was für eine verschrobene Welt, diese Welt der Randonneure!

In einer Dönerbude am Ortseingang Pontarliers bekommen wir, was wir suchen: einen Stempel für die Kontrollkarte, Kaffee gegen die Müdigkeit und frisches Fladenbrot gegen den Hunger. Als er hört, wir kämen aus Mulhouse, fragt der Inhaber interessiert nach, vor wie viel Tagen wir gestartet seien... Ausführlichst beschreibt er uns den weiteren Weg durch die Stadt, ehe wir das Lokal verlassen und er, Punkt zwölf, die Rollladen herunterlässt.

Der Verkehr auf den Nebenstraßen kommt zum Erliegen, es wird einsam. Um halb eins beginnt der Regen. Feines Nieseln im Wechsel mit leichten Schauern und gelegentlichen Pausen. Es ist nicht unangenehm, fast schon erfrischend, da die Temperaturen einigermaßen mild sind. Gegen halb zwei Uhr lassen wir unsere Räder  ins Tal der Loue rollen, vorsichtig, denn die Sicht ist sehr eingeschränkt. Wir passieren das selbst bei Nacht malerische Städtchen Ornans, ehe die Straße auf der anderen Seite im selben Maß wieder ansteigt. Höhenmeter um Höhenmeter kämpfen wir uns voran, kämpfen wir mit der Müdigkeit. Der Begriff für die Zeit verschwimmt. Das graue Band des Asphalts scheint irgendwann stillzustehen, das gleichförmige Treten macht schläfrig. Die wesentliche Beschäftigung besteht darin, die Regenjacke aufzureißen, wenn es bergan geht, und bis zum Hals hin zu schließen, wenn die nächste Abfahrt kommt. Nur wenige Dörfer tauchen aus der Dunkelheit auf, das Jura ist dünn besiedelt. Das Gehirn muss sich mit den spärlichen Reizen zufrieden geben, die Augen und Ohren zu bieten haben. Auch unsere Gesprächsfetzen tragen wenig zur Ermunterung bei. Um vier Uhr holt uns die Müdigkeit mit aller Macht ein, und das Undenkbare wird plötzlich zum Nächstliegendsten: schlafen. Die Gefahr, vom Rad zu kippen, ist real. Ein kleines Buswartehäuschen kurz vor dem Col de la Ferrière, groß genug, dass zwei Personen sich auf dem Betonboden ausstrecken können, wird zur Schutzhütte. Einmal in der Horizontalen verliert sich der Mahlstrom der Gedanken schnell im Nichts, trotz der Härte und Kälte des Untergrunds.

ins Tal der Loue rollen, vorsichtig, denn die Sicht ist sehr eingeschränkt. Wir passieren das selbst bei Nacht malerische Städtchen Ornans, ehe die Straße auf der anderen Seite im selben Maß wieder ansteigt. Höhenmeter um Höhenmeter kämpfen wir uns voran, kämpfen wir mit der Müdigkeit. Der Begriff für die Zeit verschwimmt. Das graue Band des Asphalts scheint irgendwann stillzustehen, das gleichförmige Treten macht schläfrig. Die wesentliche Beschäftigung besteht darin, die Regenjacke aufzureißen, wenn es bergan geht, und bis zum Hals hin zu schließen, wenn die nächste Abfahrt kommt. Nur wenige Dörfer tauchen aus der Dunkelheit auf, das Jura ist dünn besiedelt. Das Gehirn muss sich mit den spärlichen Reizen zufrieden geben, die Augen und Ohren zu bieten haben. Auch unsere Gesprächsfetzen tragen wenig zur Ermunterung bei. Um vier Uhr holt uns die Müdigkeit mit aller Macht ein, und das Undenkbare wird plötzlich zum Nächstliegendsten: schlafen. Die Gefahr, vom Rad zu kippen, ist real. Ein kleines Buswartehäuschen kurz vor dem Col de la Ferrière, groß genug, dass zwei Personen sich auf dem Betonboden ausstrecken können, wird zur Schutzhütte. Einmal in der Horizontalen verliert sich der Mahlstrom der Gedanken schnell im Nichts, trotz der Härte und Kälte des Untergrunds.

Eine Dreiviertelstunde später packen wir das wenige, worauf wir uns legen konnten, wieder in die Taschen, und schwingen uns, noch halb benommen, auf die Räder. Es geht weiter. Der Himmel hat aufgeklart, endlich scheint der Vollmond, der Sonntag kündigt sich mit einem grandiosen Vorspiel an. Noch ehe wir es ganz begriffen haben, liegt der Col de la Ferrière hinter uns und wir befinden uns auf der Abfahrt nach Clerval. Und hier das zweite Wunder auf dieser Tour: die Straße führt direkt auf eine Bäckerei zu, die bereits seit halb sechs Uhr geöffnet hat. Herrlich frische Croissants und Brote finden ihren Weg in unsere ausgehungerten Mägen, den benötigten Stempel gibt es obendrein. Der Tag beginnt vorzüglich.

Die Wende folgt auf dem Fuß. Während wir kurz nach sechs den träge dahinfließenden Doubs Richtung Norden überqueren und damit das letzte Drittel in Angriff nehmen, setzt der Regen ein, diesmal kein milder Nieselregen, sondern heftiger Dauerregen; eine Konzentrationsschwäche führt uns auf die falsche Landstraße, was uns noch einen kleinen, aber unnötigen Umweg beschert. Das Glück der frühen Stunde allerdings hält bei mir an. Wir lassen Rougemont hinter uns, legen in Bonnat einen Stopp ein, um in einem Restaurant Kaffee zu trinken, durchnässt bis auf die Haut. Uns streifen mitleidige Blicke der vielen Gäste – Händler vom Flohmarkt auf dem Gelände nebenan, der vom Regen überspült zu werden droht. Entsprechend gereizt ist die Stimmung im Etablissement und es kostet nicht allzu viel Überwindung, wieder in die Nässe hinauszutreten und Körper und Geist weitere Kilometer abzuverlangen.

Erstaunlicherweise sind alle Schmerzen in der Halswirbelsäule und an den Fußsohlen, die mich vor Stunden noch plagten, wie weggeblasen. Die Beine sind schwer nach dieser Nacht, aber der Wille, durchzuhalten, ist intakt. Als wir uns in Villersexel nach dem richtigen Weg nach Athesans erkundigen, haben wir den größten Teil der insgesamt 4800 Höhenmeter bereits hinter uns und als wir in Lure um neun Uhr morgens in einem Schnellimbiss den letzten Stempel auf der Strecke holen, bleiben weniger als einhundert Kilometer, die es zu bewältigen gilt. „Ein Hunni geht immer“, bemerkt mein Begleiter und prägt damit das Motto des Tages.

Der Regen hat aufgehört, sonntägliche Ruhe herrscht auf den Straßen – zunächst ist es die N19, die uns dem Ziel näher bringt. In Ronchamps taucht im Vorbeifahren für ein paar Sekunden die berühmte Kirche von Le Corbusier auf. Kurz verweilt der stumpfe Blick, richtet sich dann wieder auf die Straße. Der Organismus beschränkt sich aufs Wesentliche, wandelt reptiliengleich die Befehle aus der Schaltzentrale um in Bewegung. Alles ist aufs Vorankommen programmiert. Für Spiritualität sind die Freiräume geschrumpft, falls man diese Form des tranceartigen Beinkreisens nicht selbst als eine Form der Spiritualität sehen möchte.

Nach Guewenheim stoßen wir auf einer Bergkuppe auf eine Gedenkveranstaltung. Schwarzgekleidete bevölkern gesenkten Hauptes die Wegkreuzung, wir schultern die Räder und schleichen uns leise unter dezent vorwurfsvollen Blicken der Anwesenden über den knirschenden Kies.

Vergebliche Ausschau nach einer offenen Bäckerei, zwölf Uhr ist vorbei. Die Müsliriegel  stehen mir bis oben, während weiter unten in der Magengegend das Loch aufreißt. Aber die verbleibenden Kilometer sind überschaubar, auch wenn ein Platten die Ankunft weiter verzögert. Mit dreckverschmierten Händen greife ich wieder zum Lenker, der Regen hat seine Spuren am Rad hinterlassen.

stehen mir bis oben, während weiter unten in der Magengegend das Loch aufreißt. Aber die verbleibenden Kilometer sind überschaubar, auch wenn ein Platten die Ankunft weiter verzögert. Mit dreckverschmierten Händen greife ich wieder zum Lenker, der Regen hat seine Spuren am Rad hinterlassen.

Fast schon kommt mir Mulhouse, diese Industriestadt im Elsass, liebenswert vor. Es ist das dritte Mal, dass hier die Erlösung auf uns wartet. Das dritte Mal, dass wir beim Stade Peugeot vom Rad steigen, mit steifen Beinen ins Sportheim staksen, unsere Kontrollkarte über den Tisch schieben, plaudern, die Muskeln dehnen, dass dritte Mal, dass wir versuchen, zu erfassen, was hinter uns liegt, dass der Körper endlich wieder schwach sein darf. Es ist dreizehn Uhr geworden, der erste ist um 8 Uhr 30 eingetroffen, gut dreißig Randonneure kämpfen noch mit sich und den insgesamt 4800 Höhenmeter dieser Strecke.

Das Kontrastprogramm gibt es an der direkt nebenan gelegenen Gokart-Bahn: Höllenlärm und Gestank der kleinen Flitzer auf breiten Reifen, zwölfjährige Kinder in den Kampfuniformen des Autorennsports.